文章来源: 发布时间:2020-10-28

为深入推进“基础教育跨越式发展创新试验研究”课题的发展,2020年10月21日-23日,在北京师范大学现代教育技术研究所吴娟副教授的带领下,未来教育高精尖创新中心杨洋老师与研究所的袁欢欢老师、王智颖老师、翟芸老师、杨东芳老师和陈蕊老师一行人共同赴北京师范大学厦门海沧附属学校开展课题指导工作。

本次课题指导的主要目的是帮助教师深入理解跨越式发展理念,进一步落实211课堂的常规化,共听评了九节常规课、两节公开课,课题组人员在听评课教研活动中,指导教师优化教学设计,学习211模式在课堂教学中的具体操作,帮助教师在理念和实践之间进行合理转化。

21日上午,吴娟副教授和课题组其他成员共同听评了未来海岸校区三年级张小芳老师的《胡萝卜先生的长胡子》、二年级曾娇兰老师的《我要的是葫芦》和肖亚勤老师的《坐井观天》。三位教师授课内容衔接顺畅,有意识地将拓展阅读和写作环节设计进课堂教学中,为后续将传统课型转变为跨越式211课堂起了一个很好的开端。

图 1张小芳老师执教《胡萝卜先生的长胡子》

图 2曾娇兰老师执教《我要的是葫芦》

图 3肖亚勤老师执教《坐井观天》

21日中午,吴娟副教授就教师上课及课题推进情况,与海沧附校的蔡稳良校长、教师发展中心刘庆欢主任、二学部高峰主任及上午授课的三位老师一起,进行了交流和研讨,沟通了课题开展中存在的问题,明确了下一步的总体安排。

图 4吴娟副教授和学校领导、老师交流

21日下午,吴娟副教授和课题组其他成员来到体育中心校区,听评陈锐老师的《坐井观天》,与陈锐老师进行了深入交谈,充分了解了教师们在课题开展中的经验、感受和困惑,并给出了科学的建议,课题组其他成员也就陈锐老师的讲课给出了改进意见。

图 5吴娟副教授和陈锐老师交流

22日,同为跨越式课题实验校的北京师范大学贵安新区附属学校的黄莉老师带领教学组的翟中秀老师和顾光丽老师来到海沧附校,与其他学校教师一起参与了教学开放周的交流活动。海沧附校的郑思怡老师和贵安附校的顾光丽老师分别呈现了《寒号鸟》第一课时和第二课时的公开直播课,两位教师践行了跨越式理念,课文学习、拓展阅读和写作为一体,以学生为主体,很好地达成了教学目标。

图 6郑思怡老师执教《寒号鸟》第一课时 图 7 顾光丽老师执教《寒号鸟》第二课时

公开课结束后吴娟副教师对此进行了精彩的点评,并强调了跨越式课题对于语文教学和学生语言建构的重要作用,详细介绍了以语言运用为中心的跨越式理念和具体的课堂实施,得到了在场教师的积极反响。

图 8吴娟老师点评

23日,王智颖老师、杨洋老师和杨东芳老师听评了二年级张秀筐老师的《我要的是葫芦》和三年级张常肖老师的《搭船的鸟》,两位老师基本落实了跨越式理念,教学环节完整流畅,充分调动了学生的主观能动性,促进了语言积累和运用。

图 9张秀筐老师执教《我要的是葫芦》

图 10张常肖老师执教《搭船的鸟》

袁欢欢老师、翟芸老师和陈蕊老师听评了二年级林月丹老师的《寒号鸟》、一年级陈娜娜老师的《秋天》和三年级余小勇老师的《胡萝卜先生的长胡子》,三位教师教学风格多样,但均有意识地将拓展阅读和写作融入课堂,促进教学目标的达成和深化。

图 11林月丹老师执教《寒号鸟》

图 12陈娜娜老师执教《秋天》

图 13 余小勇老师执教《胡萝卜先生的长胡子》

听课结束后,课题组成员均针对教师教学过程中存在的问题提出了具体、可操作的改进建议。

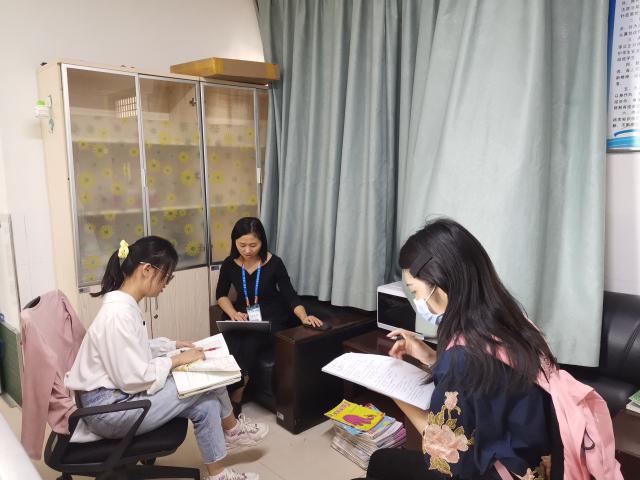

图 14课题组成员与张秀筐和张常肖老师交流

图 15课题组成员与林月丹老师交流

至此,本次课题指导圆满结束。通过集中常规课和公开课的听评研讨,学校老师们对跨越式的理念和模式有了深刻理解,反思并解决了课题实施过程中遇到的问题,对于如何将其付诸课堂实践有了更为明确的方法。希望在课题组与学校的共同努力下,能够成功实现语文教学的跨越,提升教学质量。

供稿:融合应用实验室

地址:北京市昌平区北沙河西三路北京师范大学昌平校园G区3号楼4-5层

©版权所有 北京师范大学未来教育高精尖创新中心

邮编:102206 电话:010-56444401、010-56444403(双师服务答疑专线) E-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn 国内合作邮箱:gjjdwhz@bnu.edu.cn