文章来源:学习科学实验室 发布时间:2025-10-28

为深入贯彻落实《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》中“促进人工智能助力教育变革”“深化人工智能助推教师队伍建设”以及《北京市深化基础教育课程教学改革实施方案》中“推进教与学方式变革,积极探索项目式学习等综合性教学活动,促进知识结构化”的理念,2025年10月22日下午,北京师范大学未来教育高精尖创新中心与房山区教师进修学校合作举办的“证据导向的项目式学习探索研究”项目“333论坛”暨课程展示活动顺利举行。本次论坛以“项目学习:让教育因适合而美好”为主题,由房山区窦店第二小学承办。线下参加本次论坛的有项目组专家、北京师范大学教育学部教育技术学院院长、教授马宁,房山区教师进修学校学生发展评价处主任李兆端,窦店第二小学党支部书记、校长张德秀,房山区教师进修学校学生发展评价处教研员强文媛、王梦瑶,项目校主管领导、项目联络员、学科骨干教师、试点先行学校相关研究人员、课题组成员线上参会。刘春旸主持本次论坛。

图 1论坛现场

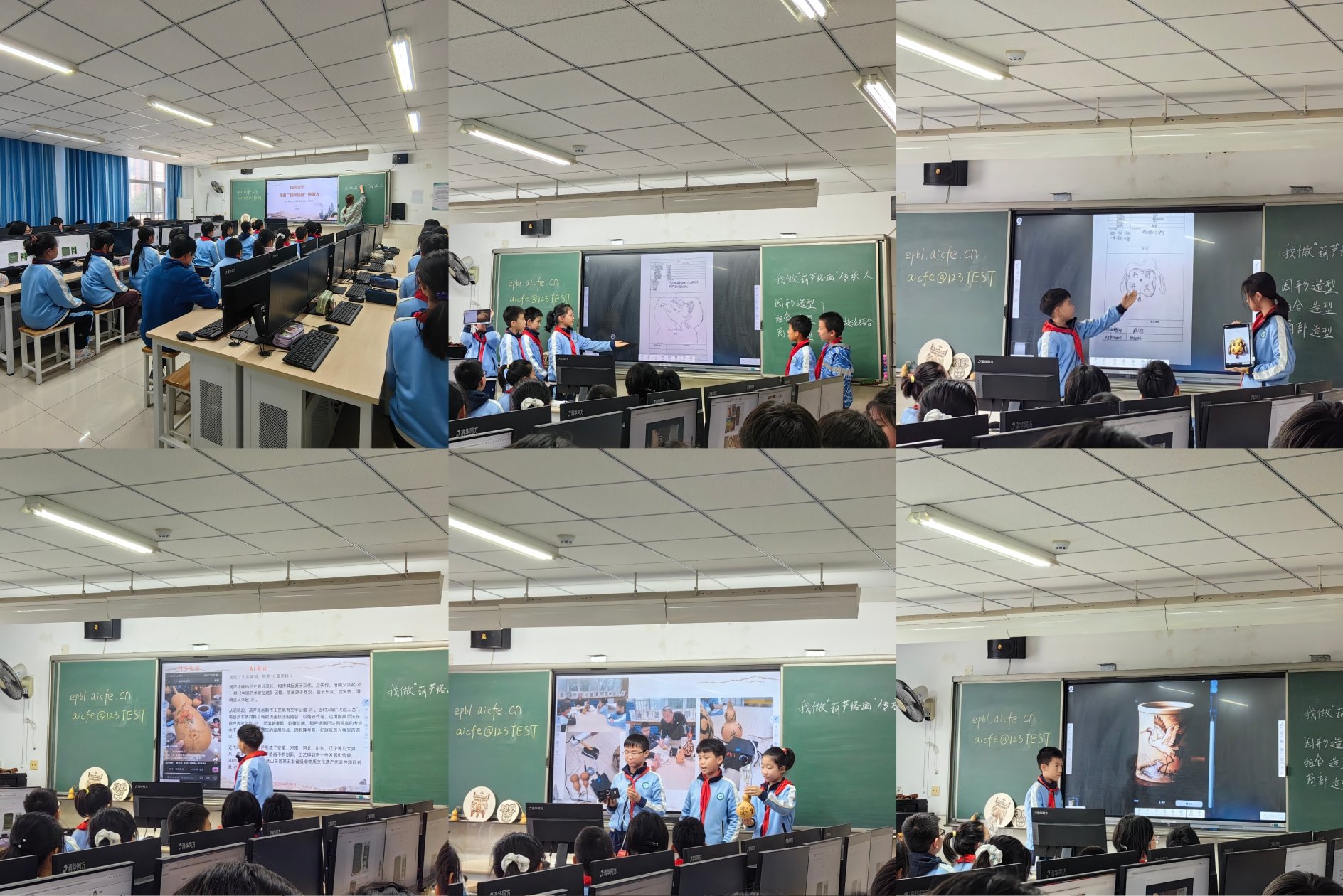

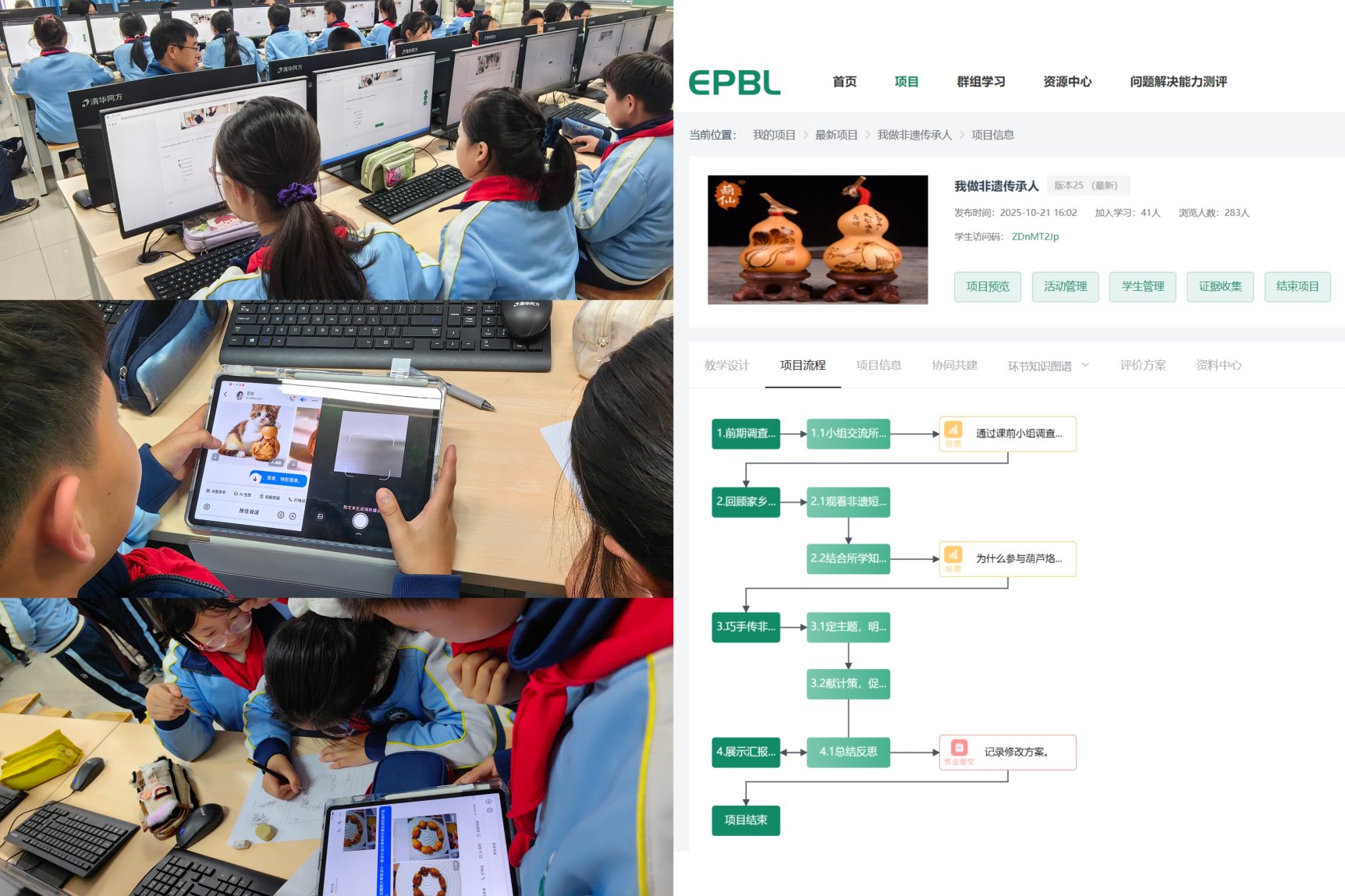

窦店第二小学教师李雨芊执教现场课《我做非遗传承人》。在课程中,教师结合“证据导向的项目式学习系统”,通过前期调研、方案设计、动手实践与成果展示,聚焦家乡非遗“葫芦烙画”。学生从了解葫芦烙画历史与制作工艺入手,小组合作设计“葫芦烙画”方案,预测制作难点并探讨解决方法。在创意物化阶段,学生绘制设计草图,并借助人工智能工具优化效果,逐步完善作品构思。

图2 李雨芊授课

图3 学生使用“证据导向的项目式学习系统”学习

窦店第二小学教学主任王彦分享《项目赋能五育融合:窦店二小“五美三好”课程实践探索》。她表示,面对“双减”背景,学校以“原色育人”为理念,构建“五美三好”课程体系,推动五育融合。“五美”聚焦德美、智美、艺美、劳美、健美素养目标,“三好”贯通课堂、课间、课后三大场景。学校通过开展项目式学习与跨学科实践等形式,实现知识传递向素养培育的转型。学生从被动接受转为主动探究,教师成长为课程开发者,学校形成跨学科教研机制。未来将深化数智赋能,构建资源共享平台,培养具有文化认同、创新精神与社会责任的至美少年。

图4王彦作主题交流

窦店第二小学教师李雨芊进行《探秘非遗葫芦烙画,传承家乡文化瑰宝》说课。她表示,本课程面向五年级学生,以“传承非遗,烙下文化印记”为主题,聚焦葫芦烙画艺术实践,旨在通过项目式学习,引导学生了解非遗文化,增强文化认同与传承责任感。在教学过程中,注重学生的合作探究与反思完善,通过小组研讨、集体“支招”等方式化解难点,提升问题解决与创意物化能力。评价关注过程表现,助力学生成长为非遗文化的小小传承者。

图5李雨芊说课

窦店第二小学教师任俊振雄开展《古韵新绎:数智赋能下的小学青铜美学应用实践》说课。他表示,本课程以“青铜文化传承+人工智能技术应用”为核心,面向四年级学生开展“设计青铜风格运动壶”项目化学习。课程紧扣艺术课标,融合人美版教材内容,依托地域青铜文化资源,构建跨学科教学模式。学生不仅深化了对青铜文化的理解,更在真实情境中提升了审美感知、艺术表现与创意实践能力,实现文化基因的现代转译。

图6任俊振雄说课

北京师范大学教育学部教育技术学院院长、教授马宁进行点评。她表示,很高兴能够看到学校独具特色的校园文化建设,还有关于项目式学习、跨学科教学的独特创新。接着,她强调,中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》、教育部办公厅颁布的《关于加强中小学人工智能教育的通知》以及北京市教育委员会印发的《北京市推进中小学人工智能教育工作方案(2025—2027年)》等政策文件对提升教师与学生的人工智能素养作出规定。她认为,学校在开展课程时,使用到了生成式人工智能工具——豆包以及“证据导向的项目式学习系统”这些技术工具,并利用这些工具进行资源的汇聚,过程性地跟踪,实时地交互。这些举措具有长远的积极影响。然后,她进一步指出,李雨芊老师的课程属于设计开发类项目式学习课程,其核心在于培养学生的设计思维,引导学生思考如何规划设计、如何实现物化表达、如何达成创意实现,真正实现从知识传授到思维培养,再到价值观塑造的育人路径。

最后,马宁教授针对两节课程提出一些建议。她建议,学校进一步系统化地构建艺术课程的育人框架,在深入解读艺术素养与人工智能素养的基础上,结合学校实际,研制出定位清晰、学段衔接的艺术课程育人目标体系,并明确各年级段的重点培养维度与突破难点,从而将丰富的实践经验升华为可阐释、可推广的育人模式与理论成果。另外,她还建议,学校推动课程向多学科深度融合拓展。目前课程在艺术与信息科技领域的融合已初见成效,未来可充分挖掘博物馆资源所蕴含的跨学科价值,将其延伸至科学、历史、工程结构等领域。这不仅能够极大丰富课程的育人内涵,更精准契合了当前国家强化理工科教育与科学教育的战略导向,全面提升学生的综合素养与创新能力。

图7马宁指导点评

房山区教师进修学校学生发展评价处主任李兆端作活动总结。他表示,首先,学校整体的教育生态已发生积极转变。项目式学习作为区域学习方式变革的探索路径,正有效推动教与学方式的转型,校长深入参与课程规划与课堂打磨,体现出课程领导力与办学精神。其次,他强调,“证据导向”应具体落实于五个依据:以课标与课程方案为“依据”,以区域教育主题与研究课题为“凭据”,基于学生发展前测为“根据”,关注学业表现与学习力作为“数据”,并以学校办学理念与教学模式为“佐据”。最后,应持续完善区域项目学习的“643框架”,推动学习设计从微观学科知识,走向中观学科内统整延伸,再至宏观跨学科真实问题解决,依托“证据导向的项目式学习系统(EPBL平台)”推进长周期研究,实现学习力的整体提升。

图8李兆端做活动总结

至此,“证据导向的项目式学习探索研究”项目“333论坛”暨课程展示活动圆满结束。在接下来将要举办的论坛中,北京师范大学“证据导向的项目式学习探索研究”项目组将全力推动项目式学习理论与学校实际操作深度融合,促使房山区学校开发出更多高水平的项目式学习范例,进而促进房山区教育领域的进步、提高教育质量,培养具备综合素养和创新能力的人才。

图9参加论坛人员合影

地址:北京市昌平区北沙河西三路北京师范大学昌平校园G区3号楼4-5层

©版权所有 北京师范大学未来教育高精尖创新中心

邮编:102206 电话:010-56444401、010-56444403(双师服务答疑专线) E-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn 国内合作邮箱:gjjdwhz@bnu.edu.cn