文章来源:学科教育实验室 发布时间:2025-11-18

11月5日至18日,北京师范大学未来教育高精尖创新中心指导团队奔赴甘肃省临夏州永靖县,开展小学科学研究指导工作。此次工作在国家重点研发计划重点专项“农村教师教学能力智能评测和教学精准辅助技术研究”和教育部校外教育培训监管司委托课题“西部地区中小学科学素养提升研究”支持下开展。中心以国家示范平台为载体,推动甘肃省白银市会宁县、永靖县和临夏州永靖县小学科学教师研修,关注西部地区学生科学素养提升,探索将AI等智能化手段融入到小学科学课堂。专家组中心学科教育实验室主任李晓庆、北京联合大学副教授王阿习参与了指导。

国家示范平台诊断小学科学课堂

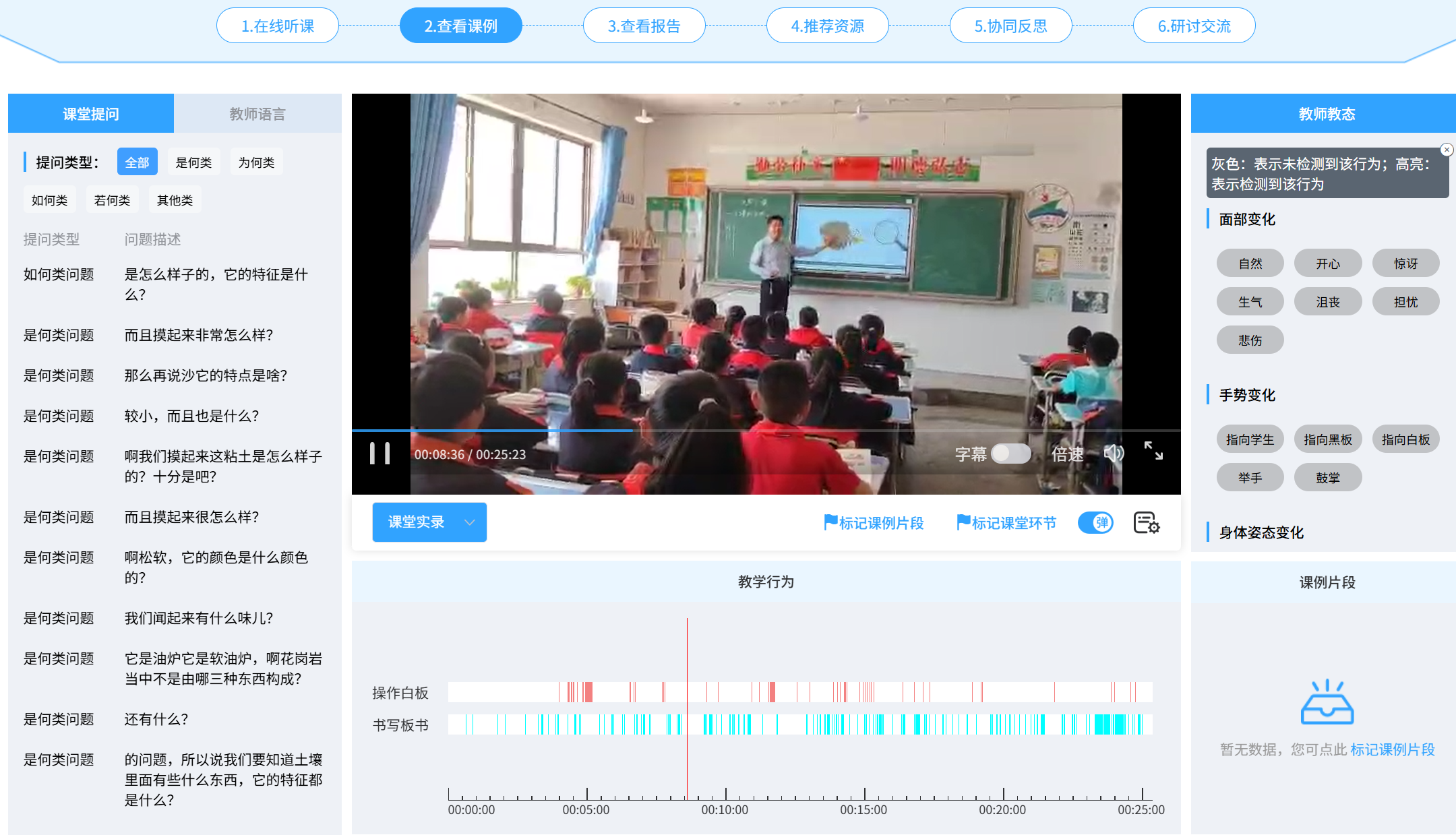

作为长期深耕教育教学改革的专业研究机构,中心在2025年上半年就启动了甘肃三县小学科学的专业能力提升工作,始终关注科技赋能科学课堂质量提升。自从项目启动以来,有52位教师通过国家示范平台开展科学课堂AI诊课(下方图1为示例),通过对教师教学基础、教师能力、课堂问题等方面进行智能分析,为科学教师提供教学改进方向。

从国家示范平台反馈的结果看,科学课堂依赖讲授法集中,对课堂提问的深度关注不足,课堂中与生活结合的活动设计也比较有限。中心团队结合国家示范平台的报告反馈,指导小学科学教师重点从课堂教法转变,课堂启发性问题设计和与生活相结合的活动设计方面进行调整。在此基础上,永靖县四局小学教师杨剑宏和黄河中学教师蒋涛呈现了修改后的课堂。

图1 甘肃省白银市会宁县郭城镇中心小学教师王玉强课堂诊课报告

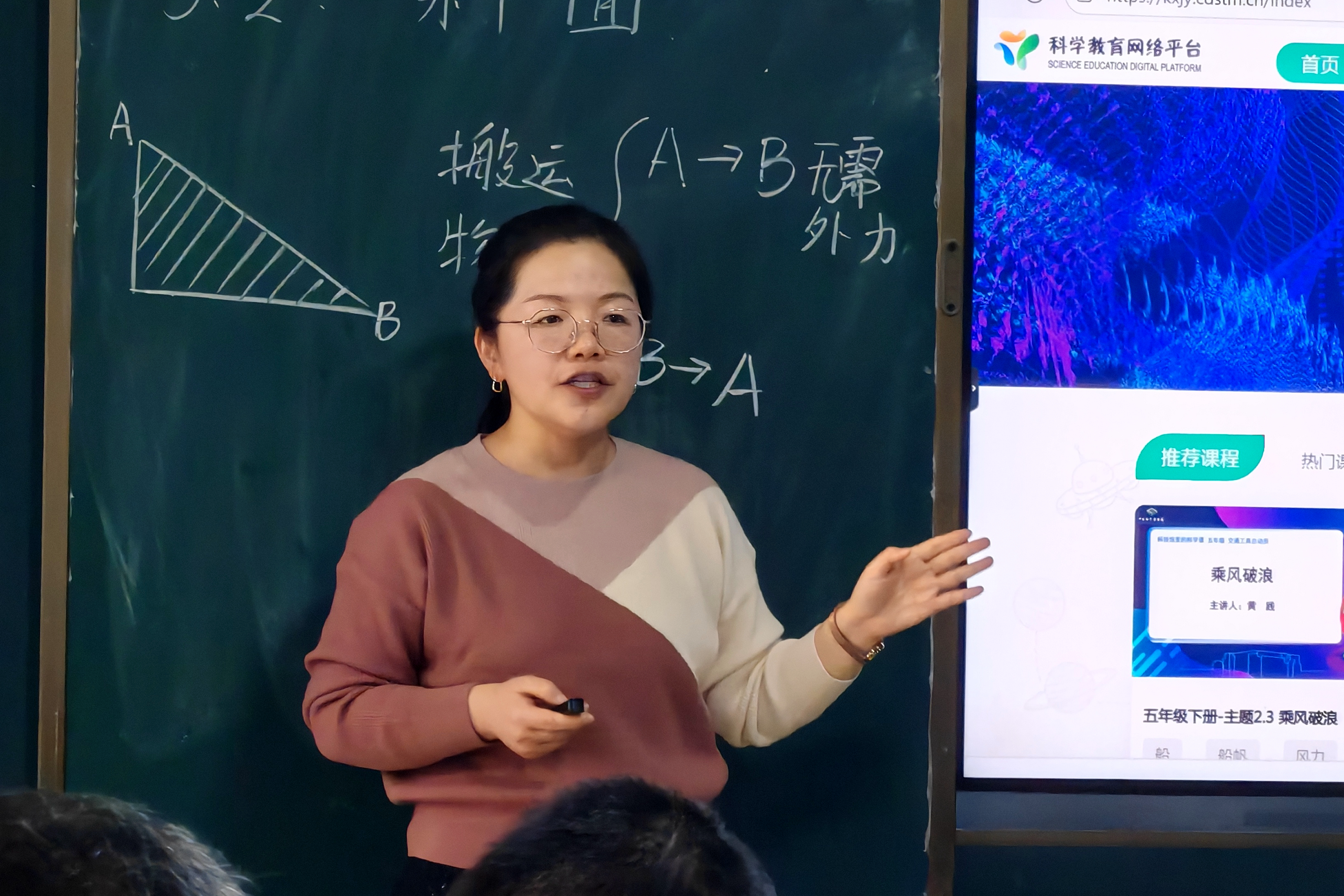

杨建宏展示了三年级《探究空气热胀冷缩》科学课堂。课堂当中,教师引导学生像科学家一样思考,像工程师一样动手,在操作气球和冷水热水的体验中带学生体验科学原理;蒋涛则直接切入生活中的问题,抛出“斜面”的价值,引导学生理解“斜面”的科学,尤其是体验“力”的大小上,通过实验报告单的支架导学,促进学生感知科学的“严谨性”,两位老师的课堂示范意义强,三县老师通过线上线下相结合的方式进行了学习。

图2 杨建宏执教科学课堂

图3 蒋涛执教科学课堂

课后交流中,指导团队与一线教师就教学设计、实验操作等问题展开深入研讨,提出的改进建议具有较强的针对性和可操作性,为提升当地科学课堂教学质量提供了切实可行的路径。

AI培训赋能小学科学教师能力提升

为推动优质科学教育资源下沉,中心专家团队针对当地学生认知特点,精心设计了教师培训专题。中心结合教育数字化发展趋势,同步开展“AI赋能科学教育”专题培训,系统讲解人工智能技术在科学探究、情境体验等方面的应用,帮助教师拓展教学思路,掌握智能化教学工具的使用方法。尤其是在科学教育模式方面,指导团队给教师提供了可借鉴的教学范式,引导老师通过“创设情境-启发思考-自主探究-协作交流-总结提高”完善科学课堂,提升科学教学的胜任力。

图4 王阿习开展指导

培训现场,老师们积极参与交流,切实感受到技术赋能教育的便捷与高效。同时,围绕科技部课题“国家示范平台”报告数据,专家团队作专题反馈,为当地科学师资培养提供了宝贵借鉴,助力教师专业素养与教育创新能力双提升。

图5 李晓庆开展指导

科学课程实施调研启迪科学教育校本化实施

为全面掌握当地农村学校科学教育现状,团队赴永靖县农村校开展实地调研。通过座谈访谈、课堂观察、设施检查等方式,重点了解学校科学课程开设、师资配备、实验器材使用及学生科学学习需求等情况。调研发现,部分农村校存在科学教师短缺、实验设备老化、课程资源不足等问题。针对这些情况,中心专家结合多年科学教育研究成果,与学校负责人就农村科学教育发展瓶颈问题进行深度剖析,给出改进建议,为后续精准施策、持续推进乡村科学教育高质量发展奠定了坚实基础。

图6 农村校调研现场

此次活动是中心践行科学教育研究与实践相结合的生动体现,通过“课堂诊断-定向指导—专题培训”的闭环指导模式,既为三县科学教育带来了前沿理念与实操方法,也为中心后续深化科学教育研究积累了一手资料,展现了中心在科学教育领域的专业积淀与务实作风。未来,中心将持续关注乡村科学教育发展需求,为推动教育公平与质量提升贡献更多力量,持续推动智能化研究成果落地基础教育一线。

图7 小学科学主题活动研修合影

地址:北京市昌平区北沙河西三路北京师范大学昌平校园G区3号楼4-5层

©版权所有 北京师范大学未来教育高精尖创新中心

邮编:102206 电话:010-56444401、010-56444403(双师服务答疑专线) E-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn 国内合作邮箱:gjjdwhz@bnu.edu.cn